クローゼットのおすすめ収納術!すっきり片付く7つのテクニックをご紹介

投稿日:2023年12月3日 | 最終更新日:2023年12月3日

クローゼットをすっきり片付けるには、ちょっとしたコツが必要です。

「スペースを有効活用し、ものを取り出しやすくすること」を意識するだけで、クローゼットが使い勝手のいい空間に大変身します。

クローゼット収納でお困りの方のため、本記事ではインテリアコーディネーターが直伝の収納術を解説します。便利な収納アイテムもご紹介するので、ぜひ最後までお読みください。

クローゼットがすっきり片付く7つの収納術

クローゼットの役割は、単に「ものを収納すること」だけではありません。

上手に収納した上で「生活を快適にすること」までがセットです。何がどこにあるか把握できる状態にすることで、暮らしがより豊かなものに変わります。

クローゼットがうまく片付けられない方のため、プロのインテリアコーディネーターが7つの収納術を伝授します。

- クローゼット空間を上・中・下に分ける

- クローゼットの奥行きに合った収納ケースを選ぶ

- 収納アイテム(メーカー)を統一する

- 洋服は丈を揃えて収納する

- スリムなハンガーを使う

- すき間を有効活用する

- 定期的に断捨離する

それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

その1.クローゼット空間を上・中・下に分ける

クローゼット収納を見直す時、第一にやってほしいのが「クローゼット空間を上部・真ん中・下部」に分けることです。

分けると言っても仕切りを作る必要はなく、おおよその感覚で空間分けをしてください。

クローゼットの前に立ってみるとよくわかるのですが、真ん中(ブルーのスペース)はものを取り出しやすくしまいやすい部分です。

ここは一番使い勝手がいい部分なので、使用頻度の高いものを中心に収納するようにしましょう。

次に使いやすいのが下部(イエローのスペース)です。こちらは少し屈むだけでものを出し入れできるので、たまに使うものを収納するのに最適です。

上部(グレーのスペース)は、背伸びするか踏み台を使わなければものを出し入れできない部分なので、使用頻度の低いものを収納しましょう。

たとえば季節ごとに入れ替えるものや、年に1〜2回しか使わないものなどをまとめておくといいですね。

その2.クローゼットの奥行きに合った収納ケースを選ぶ

クローゼットに収納ケースを入れたい場合、奥行きをチェックすることも大切です。

日本の一般住宅のクローゼットは、奥行きが45〜60cmです。クローゼット内のスペースを最大限に活用するには、デッドスペースを減らすことを意識しましょう。

便利な生活グッズでおなじみの無印良品には、サイズ展開が豊富な収納ケースが多数揃います。

こちらは無印良品のポリプロピレン衣装ケース引出式・小。(サイズは約幅40cm×奥行き65cm×高さ18cm)同一商品のサイズ違いで揃えると、収納の幅が広がります。

幅や奥行き、高さが選べる上に積み重ねもできるので、自宅のクローゼットに合う商品を見つけやすいですよ。

その3.収納アイテム(メーカー)を統一する

クローゼット収納を見直すにあたって、徹底してほしいのが収納アイテムを統一することです。

ものをしまう場所がなくなった時、収納アイテムを増やすことを第一に考える方は多いかと思います。

それ自体は悪いことではないのですが、サイズがバラバラで積み重ねできないものを買ってしまうとかえって収納力が落ちてしまうでしょう。

クローゼット収納は「スペースを有効活用し、ものを取り出しやすくすること」が大切です。デッドスペースを作らないためには、収納アイテムを統一商品で統一することをおすすめします。

無印良品やニトリ、IKEAは収納アイテムのサイズ展開が豊富です。積み重ねできるものや、キャスターを後付けできるものなど便利な商品が多数揃います。

複数のメーカーの便利アイテムを購入するのではなく、同一メーカーで互換性のあるものを選ぶことを意識するといいですよ。

その4.洋服は丈を揃えて収納する

クローゼット内の衣類は、丈を揃えて収納するよう習慣づけましょう。

このように左には丈の長い洋服を、右側には丈の短い洋服を並べることで、洋服の下にスペースが生まれます。

このスペースを有効活用することで収納力がアップし、より多くのものを収納できるようになります。

この収納術はとにかく簡単で、お金もかかりません。見た目も美しく、洋服選びも楽しくなるでしょう。

クローゼット収納で衣類が占める割合の大きい方は、すぐに実践してみてくださいね。

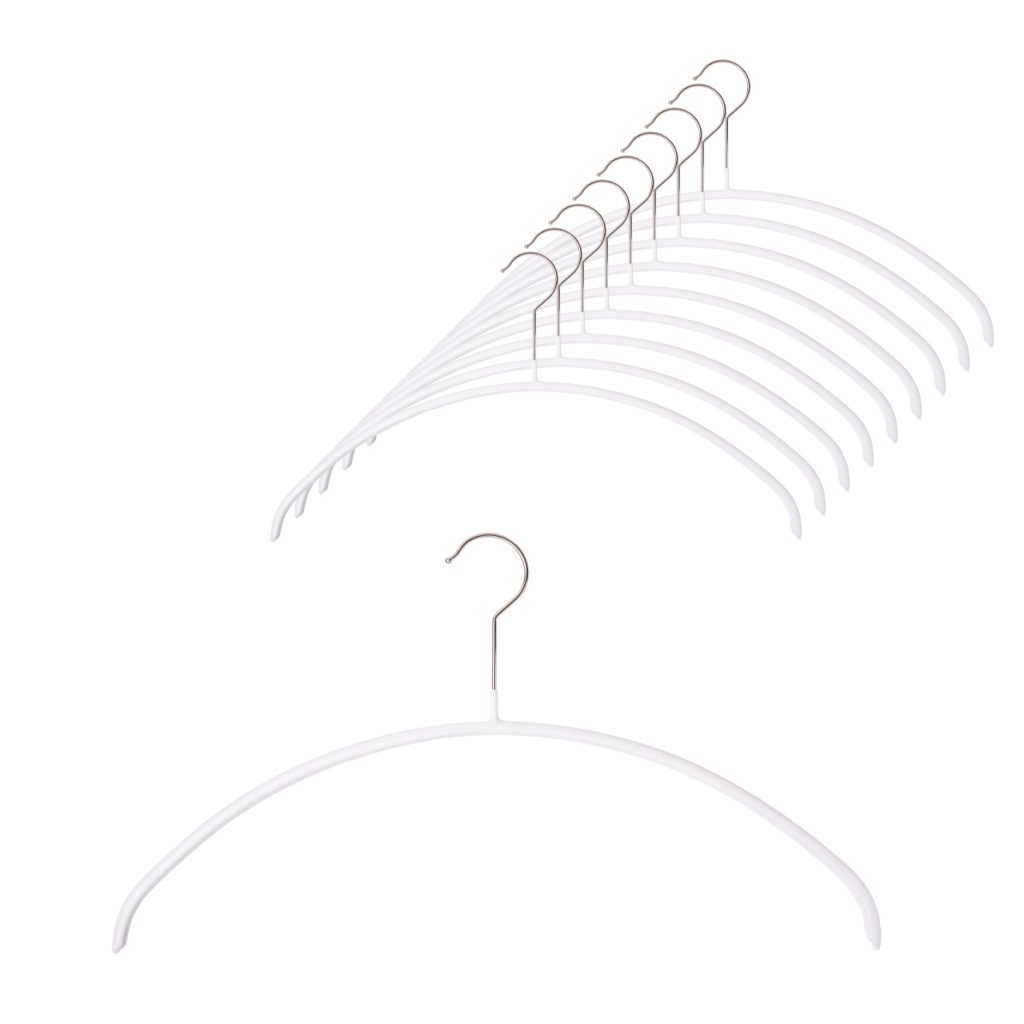

その5.スリムなハンガーを使う

洋服の量が多い方には、ハンガーをスリムなタイプに入れ替える収納術をおすすめします。

ブラウスやシャツなど、薄手の洋服はスリムなハンガーにかけることでボリュームが抑えられます。

こちらはドイツ発の「MAWAハンガー」。かけた洋服がすべらず、肩部分に跡がつきにくいなどの理由で人気を集めています。

コートやジャケットなど型崩れが気になる衣類以外は、スリムなハンガーにかけてクローゼットの省スペースを目指すといいでしょう。

その6.すき間を有効活用する

クローゼットの中をよく観察すると、ものが置かれていないすき間が見つかります。

このすき間は、収納方法を工夫することで新たな収納スペースに変わります。テトリスのようにピースを重ねるイメージで、すき間をどう活用するかを考えてみましょう。

空いたすき間には、小物類を収納できるストッカーを置くのがおすすめです。

こちらはニトリの「吊戸棚ストッカー」。取っ手がついているので、高いところに置いても出し入れしやすいのがメリットです。

クローゼットのすき間は、ストッカーを置く以外にも帽子やかばんなどのファッション小物を置くのにも最適です。

その7.定期的に断捨離する

クローゼットの中をすっきりと片付けるには、定期的な断捨離も必要です。

クローゼットがものであふれるのは、単にものが多いことが一番の原因です。普通に生活をしていればものが増えるのは当然で、何の対処もしなければものは増え続けていくでしょう。

クローゼットの収納量には限界があり、収納スペースを増やせないのであればものを減らすしか方法はありません。

「いつか使うかも知れない」と保管しておいたものの中には、時間が経ち不用品となるものもあります。

クローゼット収納に力を入れるのならば、年に一度は断捨離をして内部をアップデートすることが大切です。

洋服をすっきり&きれいにしまうのに最適なタンス収納

新築やリフォームの計画がある場合、洋服を収納するのにクローゼットが最適なのかをじっくり考えてみることをおすすめします。

かつて日本の一般住宅では、衣類をタンスに収納するのが一般的でした。いつしか西洋文化が流行しはじめ、収納スペースとしてのクローゼットが標準装備となりました。

クローゼット自体はとても便利なものですが、日本のように高温多湿の気候では衣類を保管するのにはあまり適していません。

対して、古来日本で使われていた桐のタンスは通気性がよく、カビの予防にも効果的です。桐の香りには虫除けの効果もあり、着物を普段着としていた時代には理にかなった収納アイテムだったのです。

クローゼットは、洋服をハンガーにかけたまましまえる便利なスペースです。しかし、衣類をいい状態で長期間保管するなら、日本のタンス文化も負けていません。

今までの思い出や歴史あるタンスをお持ちであれば、処分せずにタンスごと収納できるようなクローゼットを業者に提案してもらうことを考えてみてはいかがでしょうか。

理想の収納率=家の総床面積の10%前後

一般に販売されている住宅は「収納率」が考えられており、マンションでは8~10%、戸建ては約13%の収納スペースが確保されています。

収納率とは、住宅の床面積に対してクローゼット・押入れといった収納面積が占める面積の比率のことです。

対象となるのは床から天井まで使えるクローゼットや押入れのみで、吊戸棚や床下収納などは除外されます。

「収納は多ければ多い方がいい」と考える方もいますが、収納スペースが増えればその分だけ暮らしのスペースが小さくなります。

クローゼットがいっぱいになったからと言って、暮らしのスペースに収納アイテムを増やしては生活が窮屈になるだけです。

限りある空間で快適に過ごすには、収納率をオーバーしないこと、そして暮らしのスペースを広く確保することが大切です。

クローゼット収納のコツは「収納アイテムを増やしすぎないこと」

収納上手な人には「収納のために収納アイテムを増やさない」という共通点があります。

クローゼットを最大限に活用するには、一定量の収納アイテムが必要です。

しかし、収納アイテムも元はと言えば「もの」であり、収納アイテムばかりが増えすぎては本来収納すべきものをしまうスペースが減ってしまいます。

収納アイテムが収納の邪魔になっては元も子もないので、収納を見直すたびに収納アイテムを増やすことは避けるべきです。

繰り返しとなりますが、クローゼットをすっきり片付けるには「スペースを有効活用し、ものを取り出しやすくすること」を第一に考えてくださいね。

クローゼット収納でお困りの方はインテリアのプロにご相談ください

収納の最終的な目標は「ものを上手に片付けて暮らしを豊かにすること」です。

必要以上にものを増やさないこと、増えすぎてしまった時は定期的に断捨離することが大切です。

本記事でご紹介した7つの収納術は、限りある収納スペースを最大限に活かすのに役立ちます。クローゼットをすっきりさせたい方は、ぜひ参考にしてください。

株式会社COLORHOUSEでは、収納やリフォームのご相談を承っています。主婦であり、母であり、ワーキングウーマンであるスタッフが最適な収納方法をご提案いたします。